7月8日至10日,武汉轻工大学艺术设计学院暑期实践队赴黄石市阳新县开展“非遗智传·布贴焕彩”主题实践活动。团队聚焦阳新布贴的技艺特色、传承现状及智能化创新路径,通过走访调研、深度访谈与技艺实操,系统探索传统工艺的现代转化方案。

非遗探源,感知布贴魅力

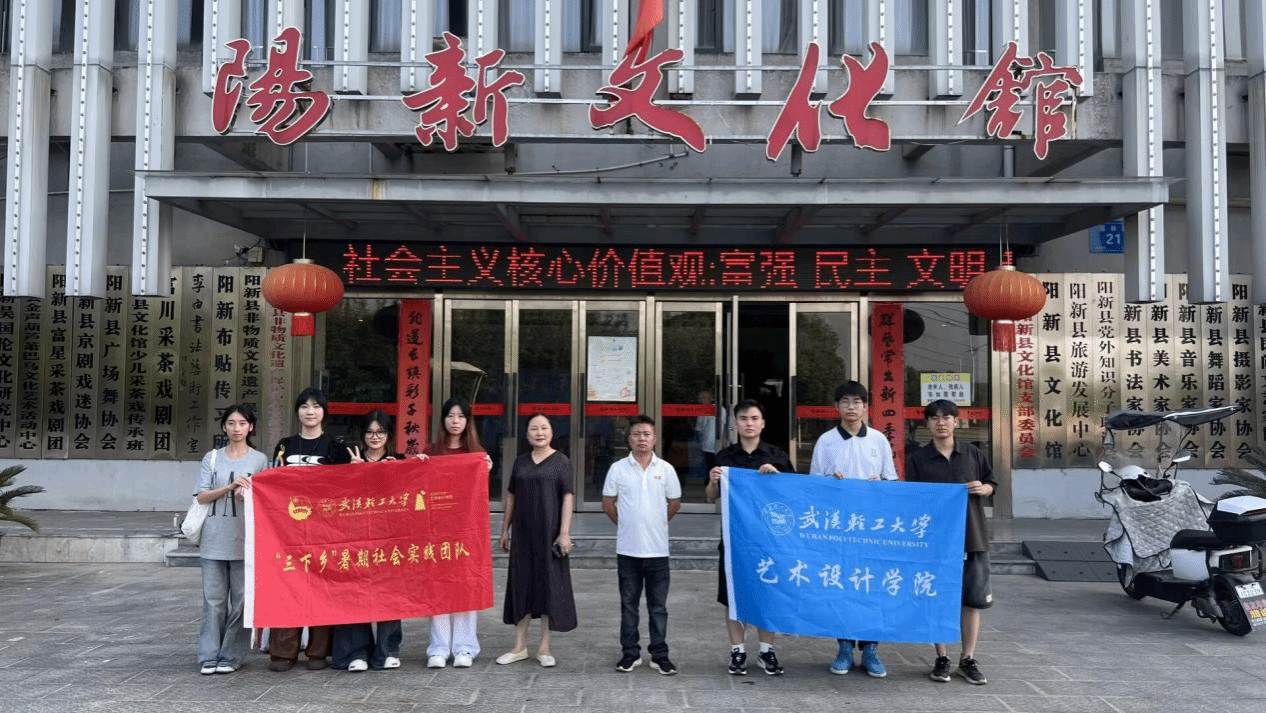

为深入了解阳新“非遗”布贴技艺资源的利用现状,聚焦阳新布贴文化资源以赋能非遗技艺,实践团队深入开展实地调研。在阳新文化馆,团队指导老师田星带领同学们学习“就地取材、形神兼备、不对称美”的艺术特色及民俗内涵。队员现场采集纹样素材880余张,为建立数据库奠定基础。

守正创新,追溯技艺根脉

实践团队拜访了国家级非遗传承人蔡月娥和明芬副馆长。年逾九旬的蔡老师精神矍铄,展示了自12岁起创作的布贴作品,讲述技艺承载的婚俗文化与家居美学。她抚摸虎头枕纹样感慨:“过去用旧衣裳剪样,现在料子好了,但针脚功夫不能丢。”阳新文化馆明芬副馆长同步讲解虎枕、猫枕、狮枕、防风帽等布贴物件的特征与讲究,解析其吉祥寓意与实用功能。走访中,传承人群体形成共识:布贴艺术以抽象表达为魂,当代创作需平衡传统基因与现代审美。省级传承人胡芳指出:“手工拼贴的灵动气韵是机器难以复制的。”团队注意到,虽拓图材料已改良为塑料纸,核心工艺仍依赖手工打磨。多位传承人支持人工智能生成内容(AIGC)技术在设计环节的应用,但强调须遵循“黑蓝为底、浓烈色彩、黑漆点睛”的地域风格。

深入沟通,细听传承人心声

实践团队还与当地布贴手艺人孔海兰老师、胡芳老师深入交流,探寻技艺传承脉络。孔老师自幼研习布贴,她表示,布贴需以耐心、细心与专注力打磨,从业者可在创作过程中淬炼心性,且这项技艺也为残疾人及老人提供了就业机会。她指出,布贴全凭手工拼贴的多彩图案与灵动气韵,是机器量产难以复制的;胡老师则强调,作为国家级非遗,布贴传承承载着使命感与荣誉感。传统技艺步骤繁琐且环环相扣。

学子体验,体悟布贴匠心巧艺

在阳新县文化馆,实践团队学生在省级传承人胡芳指导下开展布贴制作实操。“构图需留‘气眼’,配色讲究‘黑底映艳’。”调研组王鲲程在实践后感慨,“针脚均匀度、拐角包边处理都需数年功力”。团队成员观察到,为便于技艺普及,传统拓图已改用塑料纸,但核心技艺仍依赖手工打磨。

授牌共建,探索布贴创新路径

授牌仪式在阳新县文化馆举行。双方将以“就业实习实践基地”为纽带,围绕文化解码、技术突破、机制创新三大方向展开探索。通过系统梳理布贴纹样体系与工艺特色,为创新奠定文化根基;探索AIGC技术在纹样生成、色彩搭配中的应用路径,构建数字化支持体系;建立“传承人—设计师—技术员”协作模型,保障成果转化效能,实现传统工艺的现代活化、专业人才的定向培育以及地域文化品牌的升级发展。

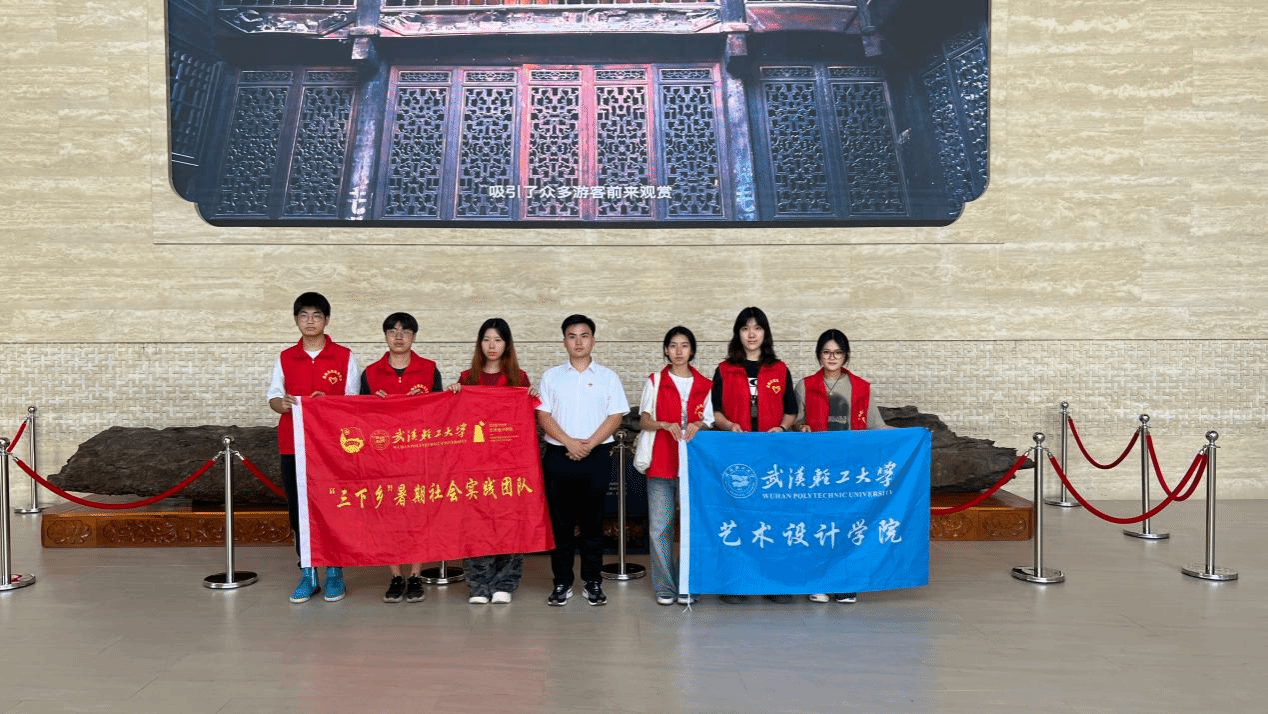

红色洗礼,提升实践内涵

7月10日下午,实践团队一行集中前往阳新博物馆,了解阳新地区的历史沿革、民俗文化演进脉络,布贴技艺在不同历史时期与当地社会生活的深度关联。馆内陈列的早期布贴生活用品与文献资料,为团队研究布贴技艺的历史传承提供了实物佐证;来到湘鄂赣边区鄂东南革命烈士陵园。在庄严肃穆的氛围中,成员们瞻仰革命先烈纪念碑,在田星老师的领誓下,团队成员们举起右手,在烈士纪念碑前重温入党誓词。

目前团队已完成阳新布贴纹样体系初勘,下阶段将重点开发AIGC辅助设计流程,建立成果转化机制,推动传统元素在现代产品中的创新表达。