2025年6月10日,武汉轻工大学艺术设计学院上演了一场别开生面的"学科交响曲"。在产品设计专业李婷副教授课程团队主讲的《跨专业设计实践》课程公开课上,艺术设计学院与机械工程学院的师生们以"设计+工程"的双重视角展开思维碰撞,现场展示的智能产品原型与创新设计方案,生动诠释了"文工交叉"的无限可能。

机械工程学院孙亮波副院长现场分享了18年指导学生科创竞赛的经验,强调了跨专业实践对学生综合能力提升的重要性。"通过赛事锤炼,学生能快速掌握实战能力,部分毕业生通过实践的培训,进入职场后表现突出,甚至超越许多更高学历的竞争者。"孙院长以全国一等奖团队培养模式为例,指出"持续性的专业实践能有效弥补应试教育短板"。据悉,其指导团队多次斩获全国一等奖,让学生对专业知识的认知实现量到质的蜕变。

产品设计专业负责人董莎莉老师系统介绍了我校自2022级起实施的人才培养改革方案,重点阐释了"双轮驱动"培养体系:一方面将提升实践学分占比,通过校企共建的"智能产品创新工坊",参与到实际的商业项目;另一方面构建"1+N"跨学科课程群,拓宽学生学科视野。她特别强调,这种改革使2024届毕业生在CMF设计、人机交互等前沿领域的竞争力显著提升。

王文萌老师以其在利兹大学的跨学科研究经历为例,生动诠释了学科交叉的创新价值。作为产品设计专业的青年骨干教师,他重点分享了参与的科研项目:该项目联合食品科学、认知心理学和交互设计三个领域,共同探讨健康饮食话题,这种跨界合作不仅产出了多篇高质量论文,还获得了相关专利。王老师特别指出,这种"设计为桥,学科为柱"的研究范式,正是当代设计教育需要着力培养的核心能力。

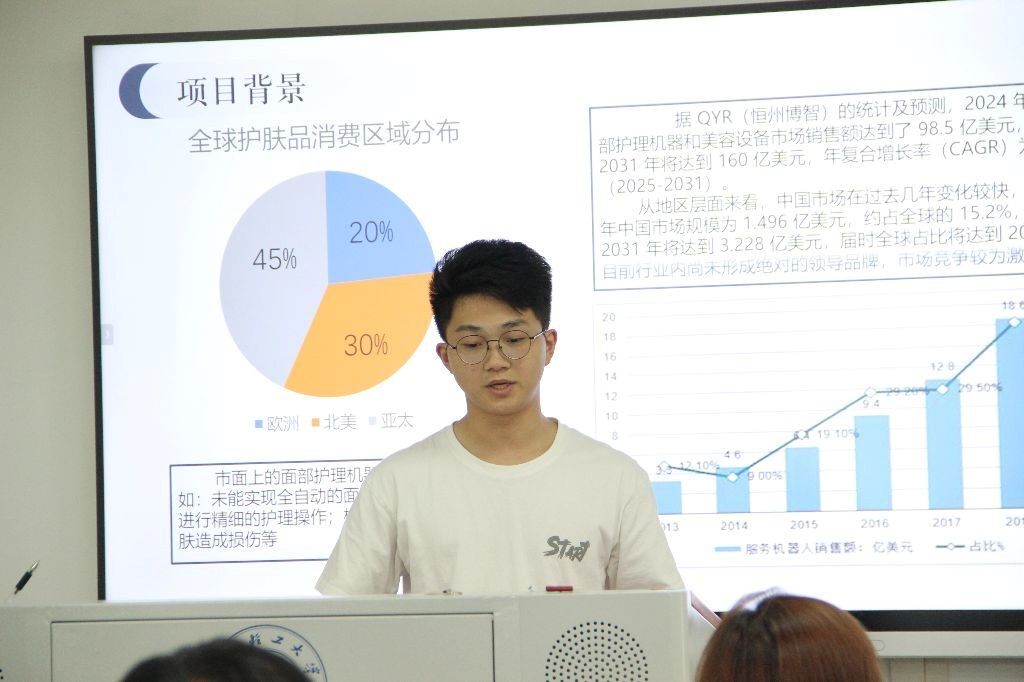

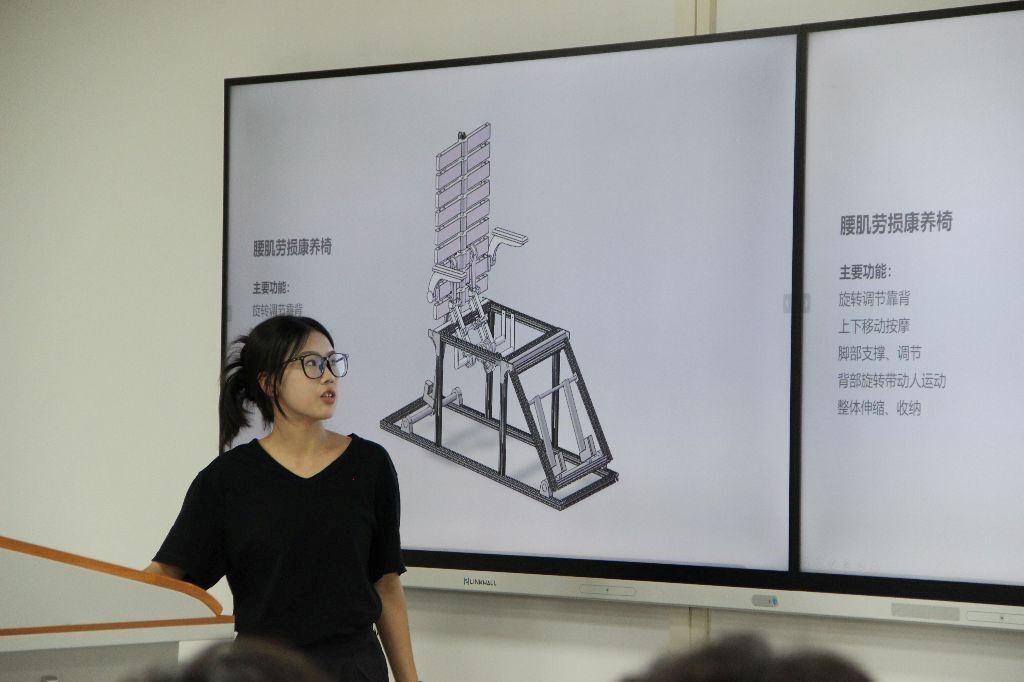

在成果展示环节,两院学生呈现了精彩的跨学科研究成果。机械专业同学展示了其团队研发的"智能美容仪"项目,该产品通过创新的结构设计实现了精准护肤功能;与此同时,产品设计专业团队则带来了专为失语症人群设计的"语音辅助交互系统",其人性化的触觉反馈界面获得广泛好评。在教师点评环节,专家组从三个维度提出建设性意见:一是强化视觉呈现的故事性,二是提升解决方案的落地可行性,三是优化项目汇报的逻辑框架,帮助学生更精准地传达设计价值。随后的自由讨论将活动推向高潮,围绕"工程严谨性与艺术表现力的融合边界"、"机械传动的美学转化"等议题,师生们展开了深度对话。这场思维碰撞不仅展现了学科交叉的独特魅力,更为创新设计提供了多维度的实现路径。

最后由李婷老师总结,这不仅是课堂,更是人才培养改革的基地。本次公开课是产品设计专业"新工科+新文科"建设的重要实践,后续将形成常态化跨院系合作机制,为培养复合型创新人才开辟新赛道。